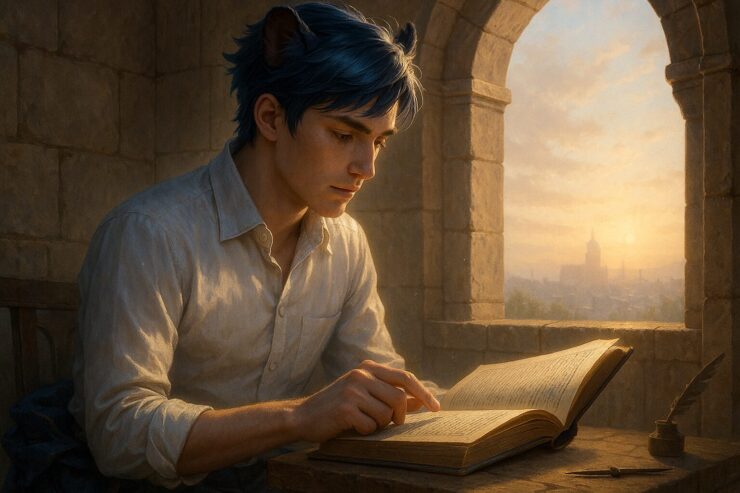

王とは、導く者ではない。背を見せられる者であるべきだと、わたしは思う。

状況を俯瞰し、感情を抑え、冷静に判断する。

──それは、現代において美徳とされる資質だ。

だが、わたしは見てきた。

その冷静さゆえに、何度もチャンスを見送ってきた者たちを。

誰よりも情報を集め、比較し、慎重に選ぼうとした末に、

気づけば、何も選ばず、ただ通り過ぎるのを見送っていた──

冷静であることは、強さでもある。

だが、止まり続けるための理由にしてはいけない。

目次

「冷静」と「静止」は違う

多くの人が、「感情的に動くのは愚かだ」と教わってきた。

だからこそ、「冷静でいよう」と努力する。

その姿勢は尊い。だが、同時に落とし穴もある。

冷静であろうとするあまり、動けなくなる瞬間がある。

本来の冷静さとは、判断に余裕をもたせるためのもの。

だがそれが行動を止める錘になってしまったとき、

それはもう「冷静」ではなく、「静止」に変わっている。

わたしは思う。

冷静さとは、止まるためではなく、正しく動くための余白であるべきだ。

「思考しすぎ」が逃し癖を育てる

すべてを分析し、最適解を導き出そうとする姿勢。

それは、戦略としては正しい。

しかし──

その最中に、チャンスが過ぎ去ってしまうことがある。

「もう少し調べてから…」

「タイミングを見て…」

「今じゃない気がする…」

──そうやって、保留を繰り返しているうちに、

気づけば、選べる道が少しずつ減っていく。

これは思考の欠点ではない。

行動に結びつける設計が欠けているだけだ。

考える力があるなら、それを「動く力」に変える術もまた、必要なのだ。

「やらないリスク」の方が大きいとき

人は行動する前に、リスクを考える。

それは当然のことだ。

だが──

「やったときのリスク」ばかりが強調されすぎていないだろうか。

動いた結果の失敗を恐れるあまり、

動かないことが安全に思えてくる。

しかし、ほんとうにそうだろうか?

機会を見送り、誰かに先を越され、

経験を積むチャンスを逸していく──

それもまた、リスクなのだ。

「やらないリスク」こそ、最も静かに、最も深く、

未来を蝕むものになる。

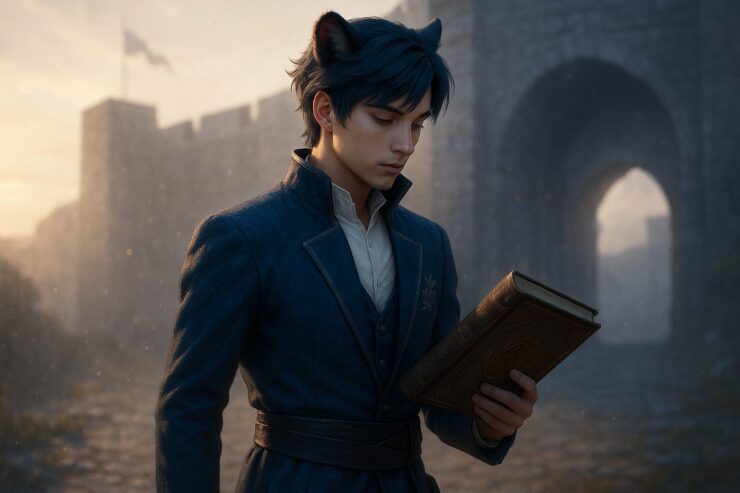

「動くための論理」も必要だ

分析に優れた者は、思考の精度を高めることに長けている。

だが、そこに動くための論理が欠けていることがある。

多くの情報を整理し、比較し、整合性を取った結果──

最も安全で、最も動かない選択肢が残る。

それはロジックではなく、

動かない理由を正当化するアルゴリズムだ。

だからこそ必要なのは、もうひとつの問い。

「どうすれば、リスクを受け入れながら、一歩踏み出せるか?」

この問いを持つことで、思考は動作に変わる。

冷静に動くこと。

それは、静かなる決断力だと、わたしは思う。

「失敗」を計算に入れる設計力

完璧な選択を求めすぎると、

選択はいつまでも完了しない。

だから、わたしはこう考える。

失敗を計算に入れて、設計すればいい。

最初からうまくいかない可能性を認め、

そのときどう修正し、どう再起動するかまでを思考に含めておく。

それは逃げではなく、

前提を受け入れる知性だ。

完璧主義は硬直するが、

修正可能な前進は、柔軟でしなやかだ。

冷静さとは、「誤差も含めて進める力」でもある。

「直感」もまた、戦略の一部である

論理に頼る者は、直感を軽視する。

「根拠がない」「データがない」と言って、

その場の感覚を排除してしまう。

だが、直感とは、突発的な感情ではない。

経験と観察が蓄積された、無意識の分析だ。

これまでの選択、失敗、人との関係──

それらが心の奥に沈殿し、瞬間的なひらめきとして現れる。

つまり、直感もまた、戦略の一部になり得る。

冷静であろうとする者こそ、

「論理と直感の接続点」を受け入れるべきだと、わたしは思う。

「選ぶ勇気」は理性の延長線上にある

「勇気」と聞くと、感情の高ぶりのように思われるかもしれない。

だが、ほんとうの勇気は──

理性の果てに生まれる静かな力だ。

すべてを理解した上で、

危険も見えた上で、

それでも選び取るという行為。

それは衝動ではない。

意志ある決断であり、

熟慮の果てに見出される理性の炎だと、わたしは思う。

選ばないことは、一見安全だ。

だが、「選ぶこと」にしか生まれないものが、確かにある。

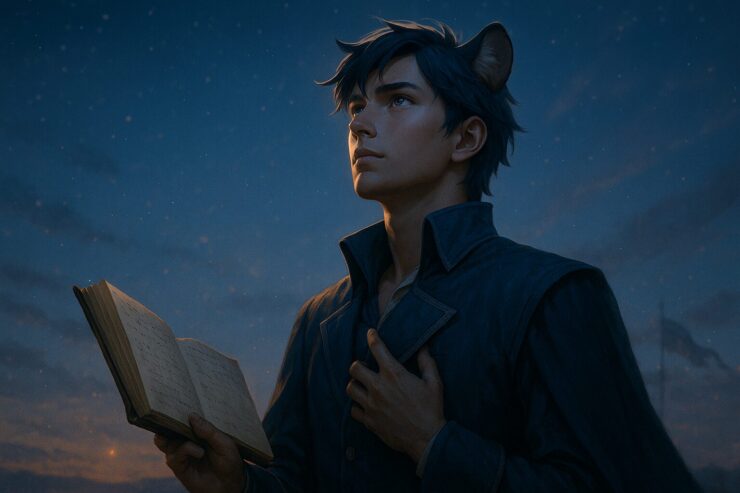

「一歩踏み出す」だけで景色が変わる

すべてを完璧に整えてから動こうとしていないだろうか?

すべての条件が揃うのを待ち続けて、

いつのまにか、時機を逃してしまっていないだろうか?

わたしは知っている。

踏み出す前と、踏み出した後では、見える景色がまったく違うということを。

動かなければ、現実も思考も仮定のままだ。

だが、一歩でも踏み出せば──

すべてが現実に変わる。

決して大きなジャンプでなくていい。

ただ、片足分だけでも前に出てみること。

それが、風景を変え、思考を変え、人生を変える。

答えを急ぐ必要はない。ただ、誓いを忘れず歩むなら──それでいい。

冷静であることは、美しい。

けれど、それが「歩まない理由」になってしまっては、本末転倒だ。

わたしたちは、考えるために生きているのではない。

生きるために、考えているのだ。

問いを持ち、選択肢を広げるその姿勢を忘れずに、

いつかは、一歩を踏み出してほしい。

その一歩が、誇りとなり、軌跡となり、

誰かの背中を照らす静かな証になるから。

わたしは、そう信じている。